Sulawesi Utara sedang berada di tikungan sejarah pengelolaan sampah. Tahun 2029 bisa menjadi tahun terburuk jika tak ada langkah cepat dan terintegrasi dalam pengelolaan sampah. Empat wilayah utama — Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Kota Bitung — diprediksi akan menghadapi krisis sampah akut seiring berakhirnya masa pakai beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) eksisting yang kini nyaris mencapai titik jenuh.

Findamorina Muhtar – Minahasa Utara, Sulawesi Utara

SEPASANG suami istri, dengan karung jumbo di bahu sudah delapan tahun mengais rezeki dari tumpukan sampah di Kabupaten Minahasa Utara.

Mereka adalah Am dan Tia, yang sejak pagi hingga petang, bersama puluhan pengepul lain, menyisir gunungan limbah yang baru diturunkan dari truk-truk pengangkut.

Di tengah bau busuk dan udara lembap, mereka berlomba menemukan plastik, botol kaca, potongan tembaga, besi tua, atau tumpukan kardus, semua yang bisa dijual.

Jika hari sedang baik, pasangan ini bisa membawa pulang 4 hingga 5 karung jumbo, masing-masing seberat 30 Kg yang dihargai Rp1.800 per Kg. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka.

Bagi pengepul sampah, bau menyengat bukan halangan. Selama ada yang bisa dikumpulkan, ada harapan yang bisa diperjuangkan.

Namun di balik cerita perjuangan itu, tersembunyi potret lain: fasilitas yang mulai aus, daya tampung yang menipis, dan sistem pengelolaan yang tertinggal dari lajunya produksi sampah.

Kisah Am dan Tia hanya satu dari banyak suara yang menyuarakan kebutuhan mendesak, bahwa TPA di berbagai daerah di Sulawesi Utara kini berada di ambang batas, dan saatnya dilakukan pembenahan sebelum semuanya benar-benar runtuh.

Menghitung Mundur Kapasitas TPA

Pemerintah pusat resmi melayangkan surat teguran kepada 343 kepala daerah di Indonesia yang dinilai lalai memperbaiki pengelolaan sampah.

Teguran keras ini dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq pada tahun 2025 sebagai lanjutan dari peringatan serupa yang sempat dikirim pada November tahun lalu.

Surat teguran ini ditujukan kepada para bupati dan wali kota yang masih mengoperasikan TPA dengan sistem open dumping, metode kuno yang telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam surat tersebut, KLHK menekankan dua poin penting, yaitu penutupan TPA yang sudah semrawut, serta transisi bertahap menuju pengelolaan modern, seperti sanitary landfill dan pengolahan dari hulu.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia menghasilkan 38,4 juta ton sampah pada 2023.

Namun hanya 61,62 persen dari total tersebut yang berhasil terkelola secara layak.

Selebihnya, masih menumpuk di TPA terbuka yang mencemari lingkungan dan memperburuk krisis sampah di banyak daerah.

Minahasa Utara: Di Persimpangan Pertumbuhan dan Krisis Sampah

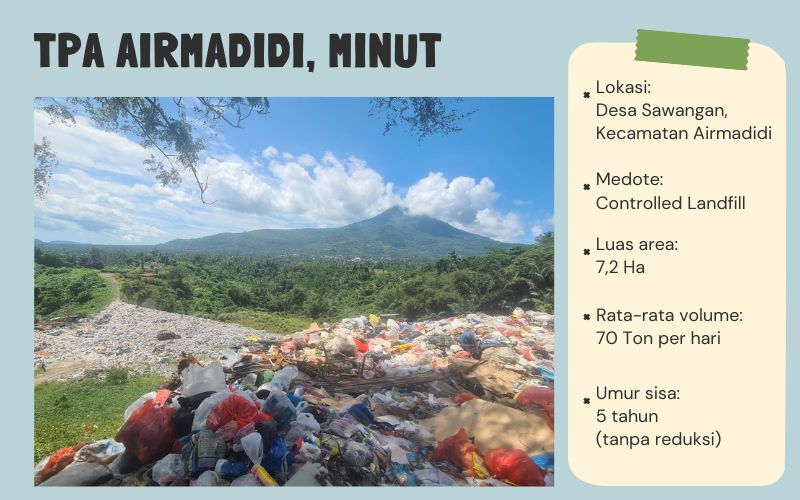

TPA Airmadidi, tempat Am dan Tia menggantungkan hidup, sebenarnya adalah fasilitas yang semakin menua.

Meski memiliki luas lahan sekitar 7,2 hektar (Ha) dan menerapkan sistem controlled landfill, usia pakainya terus dihitung mundur.

Hasil penelitian tim Teknik Lingkungan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada tahun 2023 memperkirakan bahwa sisa daya tampung TPA ini sekitar 866.340 meter kubik atau seluas 12 lapangan sepakbola .

Dengan tren timbulan sampah saat ini, umur pakai TPA Airmadidi diperkirakan habis pada tahun 2028, atau hanya tersisa sekitar lima tahun sejak proyeksi tersebut dibuat.

Namun, ada skenario lebih optimistis. Jika dilakukan reduksi timbulan sampah hingga 57,57%, maka usia pakainya bisa diperpanjang menjadi hingga tahun 2035.

Masalahnya, sebagian sarana dan prasarana di TPA Airmadidi kini dalam kondisi rusak dan belum dikelola secara optimal.

Ini menimbulkan risiko terjadinya overkapasitas lebih cepat dari perkiraan, apalagi volume sampah dari kecamatan-kecamatan padat seperti Airmadidi, Kalawat, dan Dimembe terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Kota Bitung: Menumpuk di Ruang Terbatas

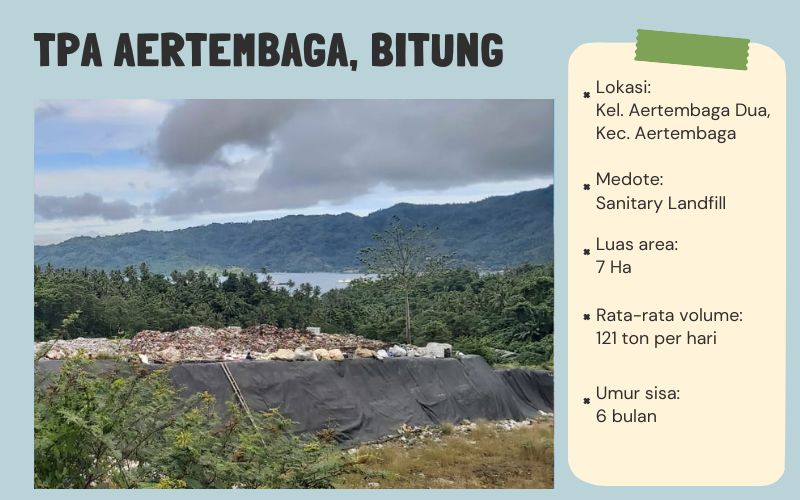

Di sisi timur, volume sampah di Bitung meningkat seiring ekspansi ekonomi dan urbanisasi.

Ini tanda darurat mengingat kapasitas TPA di kota ini sangat terbatas, baik dari sisi luas lahan maupun sistem pengelolaan.

Beberapa zona penampungan sementara bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda krisis: sampah tak terangkut, tumpukan limbah memanjang di tepi jalan, dan aliran air tercemar lindi saat musim hujan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung, Merianti Dumbela menjelaskan, tempat pembuangan akhir ini sudah menerapkan metode sanitary landfill, sistem yang lebih ramah lingkungan dibandingkan open dumping.

Ia tak menapik, lahan seluas 7 Ha itu, 6 bulan lagi akan penuh. Saat ini ketinggian tumpukan sudah mencapai 10-15 meter.

Ini berbanding lurus dengan laporan di lapangan menyebutkan bahwa kondisi lahan yang tersedia sudah sulit untuk diperluas, mengingat posisi geografis kota yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi dan wilayah pesisir.

Artinya, jika tidak ada perluasan atau pembangunan lokasi baru, Bitung berpotensi mengalami darurat sampah pada awal 2026.

Kabupaten Minahasa: Diam dalam Bayang-Bayang Krisis

Sementara itu, Kabupaten Minahasa masih bergelut dengan keterbatasan sistemik dalam penanganan sampah.

Banyak desa dan kecamatan belum memiliki akses ke TPA yang layak. Sebagian sampah rumah tangga dibakar, ditimbun, atau dibiarkan mencemari lingkungan sekitar. Meski bukan daerah industri besar, pertumbuhan permukiman dan aktivitas pariwisata perlahan meningkatkan volume sampah tanpa dibarengi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey berkomitmen dalam menata ulang sistem pengelolaan sampah di TPA Kulo di Kecamatan Tondano Utara.

“Pemerintah sudah menerbitkan edaran kepada seluruh masyarakat tentang gerakan gaya hidup sadar sampah. Karena masalah kebersihan harus diatasi dari hulu, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja kita, dengan melakukan langkah-langkah sederhana namun berdampak besar terhadap pelestarian lingkungan,” kata Dondokambey.

Kota Manado: Sisa Waktu Semakin Tipis

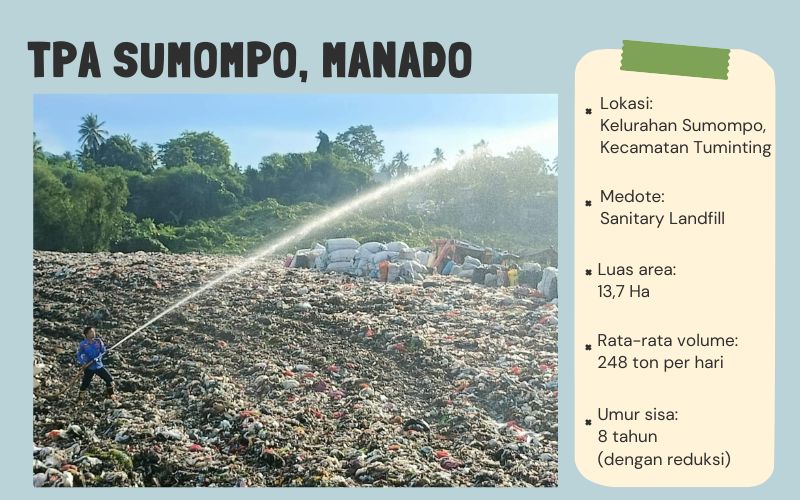

Di Kota Manado, TPA Sumompo kini dalam masa transisi. Pemerintah Kota sedang mengubah pola pengelolaan dari open dumping menjadi sanitary landfill sejak Februari 2025.

Namun berdasarkan studi yang dilakukan oleh Unsrat Manado, kapasitas sisa lahan hanya mampu menampung sampah selama 4 tahun ke depan dan 8 tahun lagi jika konsisten dengan sanitary landfill.

Pemerintah Kota Manado terus mencari cara untuk menyiasati persoalan mendesak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo yang berada tak jauh dari pemukiman warga.

Salah satu langkah nyata yang kini dijalankan adalah penggunaan eco enzim, cairan ramah lingkungan yang disemprotkan secara rutin di area TPA untuk mengurangi bau busuk sampah yang selama ini dikeluhkan masyarakat sekitar.

Ini merupakan hasil kolaborasi antara DLH Kota Manado dan berbagai komunitas peduli lingkungan serta relawan warga. DLH juga terus mendorong upaya pemilahan sampah dari hulu, produksi magot dari limbah organik, serta daur ulang botol plastik sebagai solusi ekonomi warga.

Namun, seiring terus meningkatnya volume sampah—sebanyak 248 ton per hari—penyemprotan eco enzim bukanlah solusi tunggal. Penataan menyeluruh dan percepatan perubahan sistem pengelolaan TPA menjadi semakin mendesak, terlebih dengan lokasi yang bersisian langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Strateginya adalah menata ulang, memperbaiki manajemen, dan menyiapkan solusi jangka panjang. Salah satunya, tentu saja, TPA Ilo-Ilo,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manado Pontowuisang Kakauhe.

Jejak Panjang Pembangunan TPA Regional Mamitarang

Di tengah keterbatasan itu, satu nama mengemuka sebagai harapan baru, TPA Regional Mamitarang, sebuah fasilitas modern yang dibangun di Kecamatan Wori, Minahasa Utara, dan digadang sebagai proyek regional masa depan pengelolaan sampah Sulawesi Utara.

TPA Regional Mamitarang direncanakan melayani Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung.

TPA ini diperkirakan hanya dapat menampung sampah sampai dengan maksimal selama 5 tahun sehingga, direncanakan pengembangan pengelolaan sampah berupa PSEL.

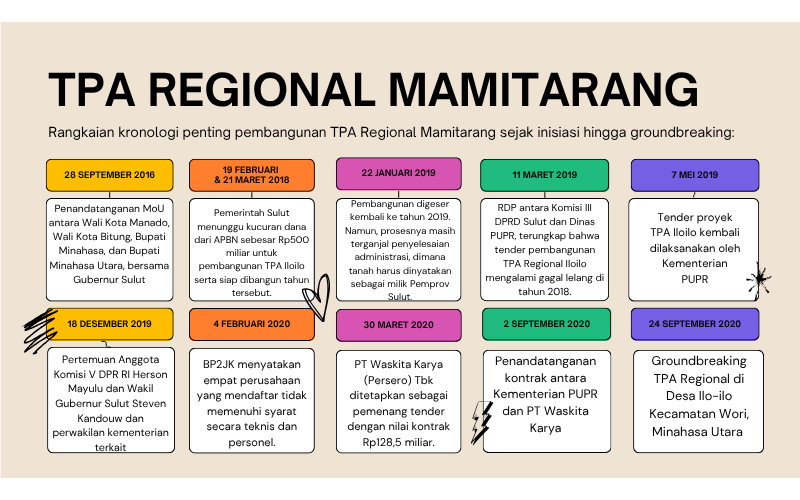

Meski di atas kertas telah dirancang sebagai solusi regional sejak 2016, realisasi fisik proyek ini melalui jalan panjang dan berliku.

Mulai dari penandatanganan nota kesepahaman oleh para kepala daerah, proses penganggaran lintas kementerian, hingga serangkaian kegagalan tender, proyek ini mencerminkan tantangan koordinasi lintas lembaga dan birokrasi teknis di sektor lingkungan.

Baru pada 2020, proyek ini berhasil masuk ke tahap pelaksanaan dengan ditandatanganinya kontrak pekerjaan dan dilanjutkan peletakan batu pertama.

Sejak pembangunan dimulai tahun 2020, fasilitas pengelolaan sampah untuk lima daerah itu belum juga dioperasikan.

TPA Regional Mamitarang dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan kontrak Rp128,59 miliar dari pagu anggaran Rp152 miliar.

Kini masih ada satu tahap pekerjaan yang tersisa, yaitu mencakup pengadaan alat berat, hanggar, jalan lingkar, garasi, kantor pengelola, hingga timbangan di pintu masuk dengan anggaran Rp25 miliar.

Pengoperasian mandek karena persoalan kelembagaan dan belum siapnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan sebagai calon pengelola.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus telah mengusulkan percepatan operasional TPA Regional Mamitarang dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.

“Usulannya sudah diterima langsung Pak Rachmat Pambudy 28 April 2025 lalu,” kata Yulius Selvanus.

Kepala Seksi Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara, Nontje Adil, menyatakan pembangunan lanjutan TPA Iloilo tahun ini sudah disetujui, namun anggarannya masih diblokir akibat realokasi.

Bila blokir dibuka dan tender untuk pembangunan tahap akhir akan berjalan sesuai rencana dan TPA diperkirakan bisa beroperasi awal 2026.

Di sisi lain, Kepala UPTD Persampahan Sulut, Murniaty menjelaskan posisi TPA Regional Mamitarang saat ini.

“Untuk TPA Ilo-ilo masih di BPPW, belum diserahterimakan. BPPW masih sementara akan melanjutkan pembangunan,” ujarnya.

Pemprov Sulut sendiri telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengelolaan TPA Regional yang ditetapkan 22 November 2022, mengatur sistem sanitary landfill, pola kerja sama antar daerah, kompensasi dampak, hingga sanksi.

Namun, besaran tipping fee atau biaya buang sampah masih diperdebatkan.

Draf sementara menyebut tipping fee Rp77 ribu per ton, namun ditolak seluruh daerah.

Sebagai perbandingan, Surabaya mengenakan Rp227 ribu/ton, Jakarta Rp222 ribu/ton, dan Perpres 35/2018 menetapkan batas maksimum Rp500 ribu/ton.

Menanti Manfaat Megaproyek Pengelolaan Sampah

TPA Regional Mamitarang memiliki luas sekitar 30 Ha.

Di lokasi itu juga akan dibangun PSEL dengan kapasitas pengolahan sampah sebesar 800 ton per hari dengan indikasi kapasitas listrik dihasilkan sebesar 12 Mw.

Kementerian Pekerjaan Umum lewat situs resminya, menjabarkan proyek PSEL TPA Regional Mamitarang saat ini dalam proses beauty contestteknologi.

Adapun opsi teknologi masih terbuka, tetapi diharapkan berupa teknologi waste to energy/PLTSa.

Proyek dilaksanakan dengan skema pembiayaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dengan nilai investasi sebesar Rp1,5 Triliun dan tipping fee direncanakan sebesar Rp435.000/ton.

Periode kerja sama direncanakan selama 30 tahun, dengan rincian 2,5 tahun masa konstruksi, 27,5 tahun masa operasional.

TPA modern yang dirancang dengan sistem sanitary landfill ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah tetapi juga disiapkan untuk memproduksi energi listrik dari sampah.

Pengelolaan TPA secara modern memberikan peluang bagi pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan.

Selain Landfill Gas to Energy, yakni pemanfaatan gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik dalam sistem tertutup, juga akan dikembangkan adalah Refuse-Derived Fuel (RDF), yaitu pemanfaatan sampah non-organik seperti plastik dan tekstil sebagai bahan bakar alternatif.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, awal 2026 nanti TPA Regional Ilo-ilo di Minahasa Utara akan resmi beroperasi penuh sebagai pusat pengelolaan sampah modern pertama di Sulawesi Utara.

Anggota DPD RI, Stefanus BAN Liow, saat meninjau langsung lokasi TPA Ilo-ilo belum lama ini, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota sebagai wujud implementasi Perda Provinsi Sulut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

“Sejak tahun 2022, dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR, saya terus mendorong agar proyek ini dituntaskan. Harapan kita, pemerintah pusat segera menyetujui keberlanjutan TPA Ilo-ilo. Apalagi, Gubernur Sulut punya perhatian besar terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penanganan sampah serta komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan sampah secara nasional,” ujar Liow.(*)

-Liputan ini didukung Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) dan Ekuatorial.com. pada program Jurnalisme Konstruktif dalam Geojournalism di Indonesia-