Liputan: Findamorina Muhtar

DI lereng hijau Lahendong, pagi selalu dimulai dengan aroma manis yang mengepul dari sebuah dapur kayu sederhana.

Di sana, di antara kepulan asap dan bara api, Danny Lasut dan istrinya, Lince, bergerak cekatan.

Keduanya, yang kini memasuki usia kepala lima, menjalankan rutinitas yang sudah mereka lakukan sejak awal 1990-an: merebus puluhan liter air nira, tetes demi tetes yang kelak menjadi gula aren, penyambung hidup keluarga dan saksi perjalanan mereka membesarkan anak-anak hingga dewasa.

Api menyala di bawah dua wajan besar hitam legam, menggerogoti tumpukan kayu yang disusun rapi di bawahnya.

“Kalau asapnya tebal begini, itu tanda rezeki,” ucap Danny sambil tersenyum, Senin (27/10/2025).

“Kami sudah terbiasa bangun sebelum ayam jantan,” ujar Lince sambil menuang nira ke wajan lain yang sudah menunggu giliran.

Danny mengangguk pelan, matanya menyiratkan pengalaman panjang meniti hidup di tanah subur ini.

Sejak muda ia telah menyatu dengan pohon aren setinggi belasan meter itu.

Tanpa tali pengaman, menapak pada ruas-ruas bambu berlubang, sementara jempol kakinya mencengkeram pijakan seperti akar yang mencari tanah.

Danny muda, terbiasa menggantungkan ember kecil di pucuk pohon.

Kini, meski tenaga tak lagi sama, semangatnya tak padam.

Tali rotan, pisau kecil, dan ember nira, bagian dari identitas yang sulit dilepas.

Di tepi tungku, wajan besar itu belum juga selesai menguapkan buih terakhir ketika suara langkah terdengar dari halaman.

Dua pria, pihak perusahaan pengolah gula aren, datang lebih awal.

Mereka berdiri menunggu dekat galon-galon kosong yang siap diisi nira, tersenyum maklum pada kesibukan tuan rumah.

“Belum selesai, sadiki le (sedikit lagi,red),” kata Lince berdialeg Manado sambil mengatur kayu api agar tetap nyala.

Danny duduk dekat wajan. Dia mengaduk-aduk nira sambil sesekali membuang buih-buih hasil perebusan.

Teknik itu dinamakan pasteurisasi, proses pemanasan air nira untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan ragi yang dapat menyebabkan fermentasi atau pembusukan.

Begitulah setiap hari. Bahkan sebelum rebusan rampung, pembeli sudah datang.

Air nira yang baru selesai dipasteurisasi langsung dipindahkan dari wajan ke lima galon.

Masing-masing berisi 24 liter, lalu ditutup rapat.

Satu liter dihargai Rp3.000 oleh pabrik.

“Kalau tunggu di pasar, belum tentu habis,” kata Danny.

“Tapi di sini, syukur, tiap hari habis,” lanjutnya.

Sedikit saja hitungan berjalan di kepalanya.

Air nira 50 liter, menjadi jumlah yang paling sedikit diproduksi setiap hari.

Di musim nira melimpah, angka itu bisa melonjak sampai 450 liter dalam sehari.

“Kalau begitu, sampai 18-19 galon,” ujar Danny.

Di kebun kecil mereka yang seluas lapangan bola itu, sekitar 10 pohon aren berdiri tegap.

Suami istri ini juga menyewa 20 pohon aren dari kebun lain seharga Rp200 ribu per pohon untuk 5 tahun penggunaan.

Hasil penjualan nira mengubah hidup mereka dari perlahan menjadi pasti.

Selain memiliki sebidang kebun, mereka juga telah berhasil merenovasi rumah tinggalnya di Kota Tomohon.

Tahun ini, mereka bahkan kembali membeli sebidang tanah hasil jerih payah yang sama, dari tetes nira yang dimasak pelan setiap pagi.

“Kalau boleh bilang, nira yang membangun rumah ini,” ujar Lince, memegang galon terakhir yang baru penuh.

Di sudut dapur, asap masih mengepul, menempel di rambut dan baju keduanya, memberi aroma khas yang melekat pada kehidupan mereka.

Para pembeli mengangkat galon satu per satu menuju kendaraan bak terbuka yang menunggu di tepi jalan raya, dan melambaikan tangan sebelum pergi.

Danny dan Lince tersenyum, lalu kembali menata kayu bakar untuk rebusan berikutnya.

Pagi di Lahendong kembali hening setelah pembeli pergi. Danny dan Lince duduk sejenak, menghela napas puas.

Hutan yang Menipis Demi Api Nira

Tungku menyala, kayu diseret dari kebun, nira mendidih perlahan.

Tradisi ini menghidupi ribuan keluarga di Sulawesi Utara, namun meninggalkan jejak yang tak terlihat: emisi kayu bakar dan tekanan pada tutupan hutan.

Ya. Di balik manisnya air nira, tersimpan jejak luka pada lanskap hutan Sulawesi Utara.

Di beberapa desa penghasil nira di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, aroma asap kayu hingga belasan kilometer bukan hanya tanda kehidupan ekonomi pedesaan, tetapi juga penanda perlahan surutnya tutupan pohon di kaki hutan-hutan rakyat.

Setiap hari, petani yang masih mengolah nira menjadi gula aren harus menyalakan tungku besar sejak pagi.

Batang-batang kayu kering disusun, lalu dibakar untuk menjaga api tetap hidup selama 3 hingga 12 jam per proses perebusan.

Satu kali produksi membutuhkan puluhan kilogram kayu bakar.

Dalam seminggu, kebutuhan itu berlipat menjadi ratusan kilogram.

Dalam sebulan, kayu yang dibakar setara beberapa pohon dewasa.

Di banyak desa pengolahan gula aren di Tomohon, Minahasa, dan Minahasa Selatan, tradisi ini berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Namun kini, tekanan terhadap hutan mulai terasa.

Kebun yang dahulu dilingkari pepohonan kini berubah menjadi lahan terbuka.

Semak belukar yang dulu rimbun berganti tunggul dan akar kering.

Para petani sebenarnya tidak berniat merusak alam. Mereka hanya mengejar penghidupan.

Namun pilihan energi mereka masih bergantung pada kayu, sumber daya yang semakin menipis.

Ketika satu kebun habis, mata diarahkan ke kebun lain.

Bagi mereka, tungku tradisional tetap menjadi satu-satunya cara menjaga dapur tetap menyala.

Data Global Forest Watch menunjukan, pada tahun 2020, Sulawesi Utara memiliki 607 ribu hektar (Ha) hutan alam, yang membentangi lebih dari 42% luas daratannya.

Pada tahun 2024, ia kehilangan 798 Ha hutan alam, setara dengan 669 kt emisi CO₂.

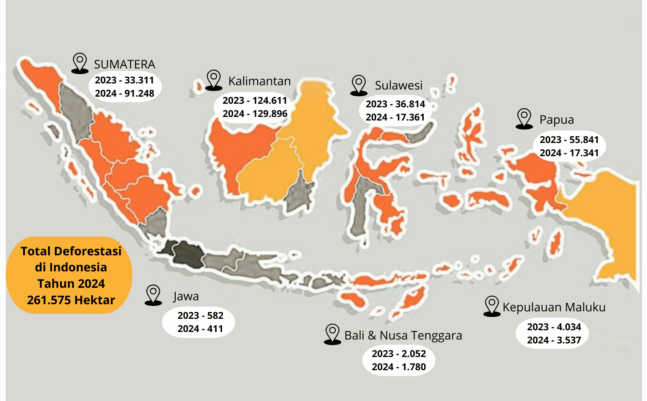

Sementara, data Auriga Nusantara, deforestasi Indonesia pada 2024 teridentifikasi seluas 261.575 hektare, meningkat 4.191 hektare dari deforestasi tahun sebelumnya yang tercatat seluas 257.384 hektare.

Namun kabar baiknya, deforestasi di Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2024 mengalami penurunan, berbeda dengan deforestasi yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera yang mengalami peningkatan.

Di tengah tekanan ekonomi, kesadaran lingkungan di Sulawesi Utara, belakangan waktu rupanya mulai tumbuh.

Sejumlah petani mencoba menanam kembali bibit pohon cepat tumbuh.

Namun upaya sporadis itu harus diakui belum sebanding dengan laju konsumsi kayu yang tak pernah berhenti.

Di sisi lain, sebagian petani memilih meninggalkan proses pengolahan manual dan menjual nira mentah ke pabrik atau pengepul.

Pilihan ini bukan hanya lebih ringan secara tenaga, tetapi juga menyelamatkan hutan kecil di sekitar rumah mereka.

Uap Panas di Pabrik Masarang

Setelah galon-galon nira diangkat pergi dari halaman rumah kebun Danny dan Lince, perjalanan tetes manis dari lereng Lahendong berlanjut menuju sebuah simpul ekonomi hijau, yaitu pabrik pengolahan nira di PT Gunung Hijau Masarang milik Yayasan Masarang.

Di bangunan yang tertata rapi di antara hamparan kebun dan garis bukit, nira-nira dari berbagai petani Minahasa dan Tomohon ditampung, diuji, dan diproses.

Pabrik Masarang adalah ekosistem yang tidak hanya membeli hasil panen, ia adalah sistem yang membangun masa depan.

Di pabrik ini, 234 petani aren bersandar, mengalirkan hasil tetesan kerja mereka setiap pagi.

Dari pohon aren yang dipanjat secara tradisional hingga teknologi pemanasan modern, rantai ini disatukan oleh satu prinsip kesejahteraan yang tidak boleh berdiri dengan mengorbankan alam.

Dita Mantiri, managemen Pabrik Masarang menjelaskan, model bisnis mereka sejak awal dibangun di atas asas konservasi dan pemberdayaan.

Ia kemudian mengungkap gambaran yang mencolok.

Secara rata-rata 10,6 kilogram kayu bakar dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram gula aren jika proses dilakukan secara tradisional.

Dengan angka itu, satu desa pengolah nira bisa membakar ratusan kilogram kayu setiap pekan, tanpa disadari mempercepat penyusutan tutupan pohon di sekitar kebun rakyat.

Olehnya, Masarang melakukan perubahan di Lahendong, wilayah dengan sumber panas bumi alami, yakni menggantikan tungku kayu dengan energi panas bumi (brine).

Pabrik gula aren binaan Yayasan Masarang memanfaatkan uap panas sisa operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PGE Lahendong sebagai sumber panas pengolahan nira. Tanpa kayu, tanpa asap.

Dampaknya terukur. Catatan program menunjukkan bahwa penggunaan brine dalam pemanasan nira telah menyelamatkan sekitar 995 pohon dari penebangan sebagai bahan bakar produksi gula aren tradisional.

Tampilan citra satelit pada Google Earth menunjukan perubahan pada tutupan hutan di area kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon.

Pada tahun 2015 areal ini memiliki beberapa titik yang terbuka namun pada update tahun 2023 mulai tertutup.

Selain itu, 234 petani aren kini terlibat dalam skema produksi bersih ini melalui fasilitas olahan yang terhubung dengan energi panas bumi dengan serapan 28.366 liter nira per tahun dan potensi pendapatan hampir Rp690 juta setahun.

“Filosofi Pak Willie Smits selaku pendiri yayasan ini sangat sederhana yaitu tentang pengelolaan lingkungan, bagaimana caranya agar pabrik ini berdaya untuk masyarakat sekitar. Petani harus sejahtera, dan pohon harus tetap berdiri,” ujar Dita, ditemui awal September 2025.

Yayasan Masarang resmi didirikan pada 17 Januari 2001 dan terdaftar secara resmi di Indonesia pada 22 Januari 2001 kemudian diresmikan tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Masarang telah membuktikan kualitas produksinya sejak lama.

Pada 2007, pabrik ini sudah mengekspor satu kontainer gula aren ke Eropa.

Menurut Dita, seluruh bahan baku berasal dari petani yang mengelola nira secara organik.

“Kami membuat gula cetak dan gula semut dari 100% nira organik. Rasanya khas, warnanya alami, dan teksturnya konsisten. Nira diambil dari petani, diproses secara massal dan higienis di sini,” jelasnya.

Di ruang produksi, delapan kuali besar masing-masing menampung 30 liter nira.

Secara tradisional, proses memasak nira hingga menjadi gula aren membutuhkan tiga jam dengan bahan bakar kayu.

Dengan teknologi panas bumi bersuhu lebih dari 100°C dan tekanan 8–10 bar, proses pengeringan hanya memakan waktu 15 menit.

“Di sini kualitasnya seragam karena prosesnya stabil, sesuai standar ekspor. Kami tidak menjual retail, tapi B2B,” ujarnya lagi.

Di pabrik Masarang, nira yang datang setiap hari tidak dibawa kembali ke tungku berbahan bakar kayu seperti di rumah-rumah petani.

Di sini uap panas bumi menjadi tenaga utama.

Brine, atau panas sisa dari fasilitas PGE Lahendong disalurkan untuk membantu proses pemanasan nira.

Kerja sama ini menciptakan rantai produksi yang nyaris tanpa emisi dari pembakaran kayu, menjaga lingkungan dari tekanan eksploitasi dan memastikan tidak sebatang pohon pun ditebang untuk bahan bakar di pabrik.

“Dengan memanfaatkan energi panas bumi, kami berupaya menjaga hutan tetap utuh,” ujar Direktur PT Gunung Hijau Masarang, Aulia Reinoza.

Aulia menambahkan, kapasitas maksimum pabrik mencapai 1 ton per hari, namun saat ini produksi masih sekitar 200–250 kilogram per hari.

“Untuk beroperasi harian, minimal 15 petani sudah cukup. Tahun ini ada 91 petani yang bekerjasama, tanpa ikatan kontrak, sehingga mereka bebas menjual ke mana pun,” ujarnya.

Dengan bantuan uap panas, petani tidak lagi perlu menebang kayu untuk memasak nira.

“Banyak pohon terselamatkan. Petani hanya melakukan pasteurisasi untuk menghentikan fermentasi nira, bukan lagi memasak berjam-jam seperti tradisional,” jelas Aulia.

Selain mengurangi emisi dan deforestasi, waktu kerja petani menjadi lebih efisien dan kualitas produk meningkat — membuka peluang pasar internasional yang lebih besar.

Selain itu, gula aren yang diproduksi PT Gunung Hijau Masarang juga memiliki sertifikat Control Union dari PT PCU Indonesia yang berpusat di Belanda dan bergerak pada program di bidang pertanian, makanan, pakan, hasil hutan, tekstil, dan bioenergi.

Setiap petani yang memasukan nira ke pabrik wajib menjalani proses pemeriksaan bebas bahan kimia, mulai dari areal lahan perkebunan.

Ini membuat Masarang menjadi satu-satunya pabrik gula aren organik di Indonesia dengan mengambil air nira langsung dari petani dan bukan sudah berbentuk gula aren.

“Pihak Control Union secara independen melakukan pengujian secara berkala baik langsung di kebun petani ataupun di produk kita yang sudah jadi. Dengan kualitas yang terstandar tadi sebagai jaminan keamanan pangan, kami bekerjasama dengan petani-petani pilihan yang melakukan aktifitas secara organik,” jelas Aulia.

Ia tak menepis, beroperasinya pabrik gula aren Masarang adalah berkah dukungan langsung PGE Lagendong.

“Pabrik tidak pernah berproduksi tanpa bantuan uap panas,” tutupnya, yang menegaskan peran central PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong, yang merupakan bagian dari Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) milik PT Pertamina (Persero).

PGE Lahendong Menyelamatkan Hutan Sulawesi

Tekanan kehilangan hutan di Pulau Sulawesi terus menjadi perhatian para peneliti dan pemerhati lingkungan.

Di tengah tren tersebut, Sulawesi Utara menempati posisi penting sebagai benteng terakhir ekosistem Wallacea bagian utara yakni wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia.

Studi berbasis citra satelit dan publikasi ilmiah menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2000-an, Pulau Sulawesi telah kehilangan lebih dari dua juta hektar tutupan hutan akibat alih fungsi lahan, tambang, ekspansi permukiman, serta penggunaan kayu bakar di tingkat rumah tangga dan industri kecil.

Analisis ScienceDirect mencatat penurunan sekitar 2,07 juta hektare tutupan hutan antara tahun 2000–2017, atau sekitar 10,9% dari total hutan Sulawesi pada periode tersebut.

Tekanan terbesar terpantau di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, namun para ahli mengingatkan bahwa Sulawesi Utara juga berada di ambang risiko ekologis.

Provinsi ini merupakan kawasan resapan air penting dan penyangga Danau Tondano serta bentang lereng vulkanik yang rawan longsor.

Studi ilmiah Global Ecology and Conservation tahun 2020 menyatakan, hutan Sulawesi Utara menjadi penghubung ekologis habitat satwa endemik dan regulator tata air.

Jika hutan terfragmentasi, efeknya merambat hingga stabilitas air dan tanah di seluruh kawasan utara Sulawesi.

Kajian Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano juga menunjukkan konversi hutan berhubungan dengan meningkatnya ancaman banjir, sedimentasi, dan penurunan kualitas lingkungan di wilayah sekitar dan hilir sungai.

Selain perannya sebagai penyangga ekologis, hutan Sulawesi Utara mendukung ekonomi rakyat, terutama petani aren, pala, dan kopi.

Namun ketergantungan pada kayu bakar dalam pengolahan nira tradisional selama ini turut memberi tekanan terhadap hutan rakyat.

Kini sejumlah inisiatif konservasi mulai tumbuh, termasuk pemanfaatan energi panas bumi di Lahendong untuk proses pengolahan nira tanpa kayu bakar.

Model tersebut mengurangi emisi dari pembakaran biomassa sekaligus menekan kebutuhan penebangan pohon. Pendekatan ini dinilai dapat direplikasi di desa-desa aren lain di Sulawesi.

Kajian Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch juga menunjukkan penurunan sementara laju kehilangan hutan primer Indonesia pada 2023–2024, namun para pakar menilai angka tersebut belum cukup untuk menunjukkan pemulihan ekosistem jangka panjang.

Pengurangan deforestasi harus berjalan seiring inovasi energi dan ekonomi.

Dan di saat banyak wilayah Sulawesi berjuang mengendalikan degradasi lahan, keberhasilan mempertahankan tutupan hutan di Sulawesi Utara akan menentukan kesehatan ekologi Wallacea secara keseluruhan.

Dalam lanskap ini, setiap pohon bukan hanya penyimpan karbon, tetapi penyangga masa depan pulau.

Benar. Di Sulawesi Utara, hutan bukan sekadar lanskap hijau.

Ia adalah penyangga mata air, pelindung tanah vulkanik dari erosi, rumah bagi satwa endemik, dan penghidupan petani aren yang memanjat pohon setiap pagi.

Namun hutan juga rapuh, terus tergerus pembukaan kebun, tekanan pemukiman, dan praktik produksi tradisional yang masih bergantung pada kayu.

Dalam lanskap itu, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong tampil sebagai perusahaan energi yang memanfaatkan panas bumi sebagai sumber listrik dan kini juga sebagai penopang keberlanjutan ekologi.

PGE Area Lahendong di Sulawesi Utara adalah salah satu pionir pengembangan energi panas bumi di Indonesia Timur.

Letaknya di Desa Lahendong, sebuah desa di kaki gunung vulkanik Lokon dan Mahawu di Kota Tomohon yang menjadi salah satu episentrum energi terbarukan Indonesia.

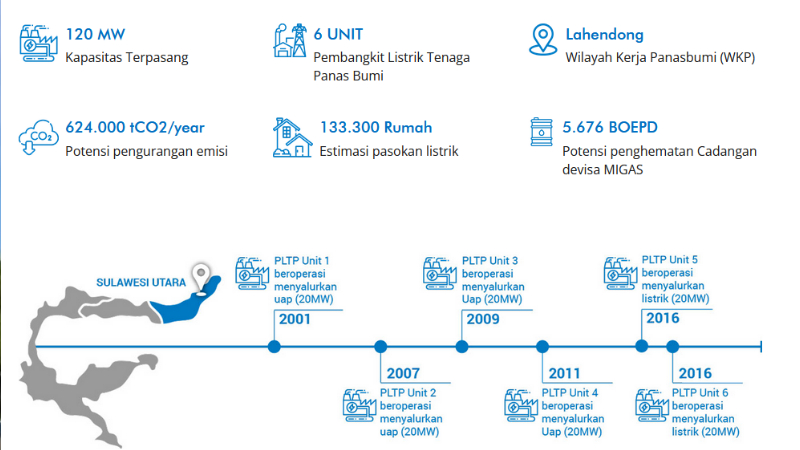

General Manager PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong, Novi Purwono menjelaskan, sejak 2001, PGE mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas terpasang 120 MW dari enam unit yang menjadi andalan pasokan listrik untuk Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Selain menghasilkan listrik ramah lingkungan, PGE Lahendong juga berperan dalam program Desa Energi Berdikari (DEB), sebuah inisiatif Pertamina untuk mendorong kemandirian masyarakat berbasis energi terbarukan.

Melalui pemanfaatan brine panas bumi, PGE bersama Yayasan Masarang mendukung ratusan petani aren dalam pengolahan gula aren.

Selain itu ada juga pelatihan petani aren mengenai pengelolaan perkebunan dan pengolahan aren menjadi produk siap konsumsi, serta penyerahan bantuan alat produksi untuk pengolahan nira.

Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kayu bakar, menyelamatkan hutan, dan menciptakan model pemberdayaan berkelanjutan yang dapat direplikasi.

Dengan demikian, PGE Lahendong bukan hanya pusat produksi energi bersih, tetapi juga katalis pembangunan sosial-ekonomi, pelestarian lingkungan, serta contoh nyata transisi energi hijau di tingkat lokal.

Dengan menyediakan panas bumi sisa pembangkit untuk proses pemasakan nira, PGE membantu menciptakan rantai produksi gula aren tanpa kayu bakar.

“Sistem tertutup memastikan panas yang dipakai kembali diinjeksikan ke perut bumi, energi bersih tanpa sisa, tanpa asap, tanpa penebangan,” kata Purwono.

Program ini, bekerja bersama Yayasan Masarang, mencatat dampak ekologis dan sosial nyata: ratusan pohon terselamatkan dari penebangan setiap tahun, ratusan petani terlibat, dan puluhan ribu liter nira masuk sistem produksi bersih.

Ini bukan sekadar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), melainkan model transisi energi di tingkat akar rumput.

Konsep yang lahir dari Lahendong menunjukkan paradigma baru menjaga hutan bukan berarti menghentikan ekonomi, tetapi menggantikan praktik lama dengan energi yang lebih bersih dan efisien.

Petani tetap mendapatkan penghasilan, bahkan lebih pasti, sementara tekanan terhadap sumber daya kayu menurun.

Di era di mana isu kehutanan sering berhadapan dengan kepentingan ekonomi, pendekatan ini menciptakan harmoni, industri yang justru menjaga benteng hijau masyarakat desa.

Tidak hanya fokus pada penyediaan energi, PGE Lahendong juga menunjukkan rekam jejak keberlanjutan yang kuat.

Unit ini telah meraih 52 penghargaan nasional di bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat serta dua penghargaan internasional yaitu Silver The Internastional CSR Excellence Award 2024 dan Platinum The 17th Global CSR & ESG Summit Award 2025.

Pencapaian prestisius Proper Emas turut mengukuhkan komitmen perusahaan dalam mematuhi standar pengelolaan lingkungan tertinggi di Indonesia.

Dalam hal keberlanjutan global, PGE Lahendong memperoleh rating risiko ESG 7,1 dari lembaga internasional Sustainalytics.

Angka ini menempatkan perusahaan pada kategori risiko rendah, menunjukkan tata kelola lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, serta kesiapan menghadapi tuntutan pasar energi dunia yang semakin ketat terhadap aspek emisi dan keberlanjutan.

Aren, Energi, dan Masa Depan yang Manis

Kini, dengan brine panas bumi yang mengalir ke pabrik aren binaan Masarang dan didukung PGE Lahendong, Danny tak perlu lagi memikul belasan kilo kayu setiap hari untuk memasak gula aren secara mandiri.

Dukungan PGE Area Lahendong terhadap masyarakat petani, membuat ketergantungannya terhadap kayu kini turun hingga 80%.

“Saya bersyukur. Pertamina bantu kami kerja lebih ringan,” ucapnya pelan.

Tradisi memanjat pohon aren masih ia lakukan; itu bagian dari hidup.

Tapi hari-hari mengurus tungku, menghirup asap, dan menunggu bara tak lagi jadi satu-satunya jalan.

Di antara kabut pegunungan, antara bau nira segar dan suara burung di pepohonan, Danny melihat masa depan yang lebih manis bagi tubuhnya, bagi hutan, dan bagi generasi yang kelak menyusuri jalan tanah yang sama.

Pada akhirnya, bukan hanya gula aren yang dipertaruhkan.

Ini soal menjaga tiap batang pohon yang tumbuh pelan, seperti cerita kehidupan itu sendiri.

Dan di Lahendong, perubahan itu sudah mulai terasa, dari asap menuju uap, dari pembakaran menuju keberlanjutan.

Apa yang dilakukan PGE Lahendong menjadi contoh konkret bahwa transisi energi bukan monopoli kota besar atau sistem listrik nasional.

Ia bisa dimulai di dapur petani, di tungku nira, di lereng gunung tempat pohon aren tumbuh.

Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman deforestasi di Sulawesi, pendekatan ini memberi harapan baru bahwa pohon bisa tetap berdiri, tradisi tetap hidup, dan ekonomi desa tetap berjalan.

Bukan dengan larangan, bukan dengan slogan, melainkan dengan panas bumi yang menghidupkan hutan.(*)